杭州民政文化展示馆将于5月24日正式开馆。在这里,市民朋友们可以亲身体验到婚姻、慈善、地名、社区治理等一系列的民政文化。今天,就一起来了解一下杭州社会救济的发展历程吧!

抗日战争时期,杭城沦陷8载,满目疮痍,至解放前夕,杭州城区失业工人、生活无着的贫困市民达5万余人,占总人口的10%以上,生活处于断炊、半断炊境地。新中国成立后,杭州市人民政府对贫苦市民的生活十分关怀,把社会救济列为重要工作,责成各级民政部门具体负责。

早在西周时期,对于鳏寡孤独弱小者都注意保护和救济,实行了“保息六养万民”的救济政策,关于“赈贫”“恤贫”“济穷乏”皆有记载。

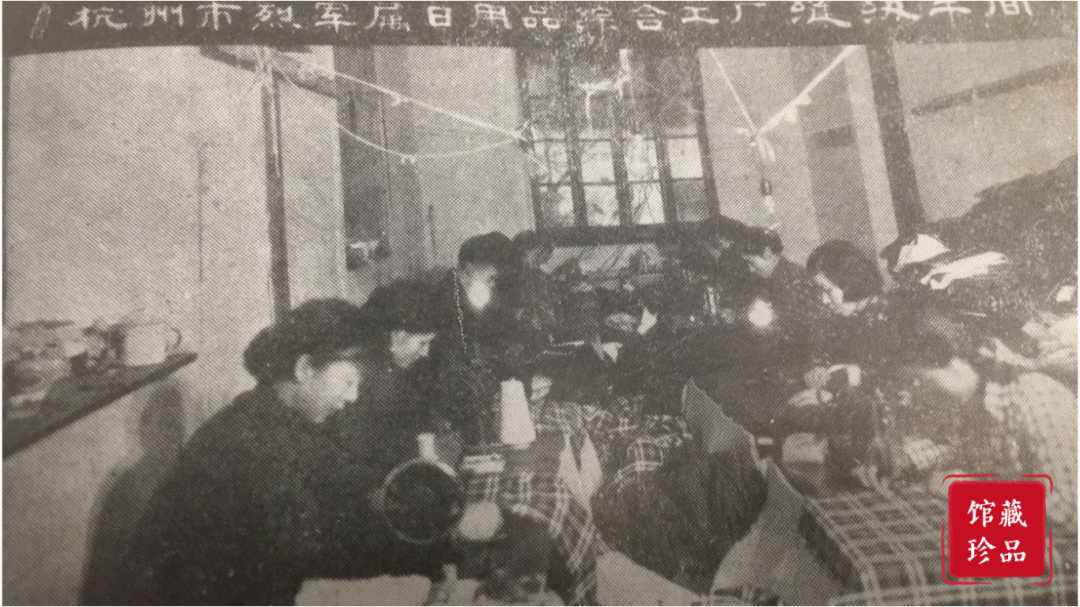

新中国成立后,杭州市社会救济的方针主要是“生产自救,社会互济,辅以政府协助”,形成“政府领导人民开展自救和互助,同时进行必要的救济”的救济模式,组织贫困户中有劳动能力的参加兴修水利、筑路、打石子、挑土方等小型工赈,解决部分生活困难。

新中国成立初期,对于无业贫苦市民、断炊或半断炊者、遭遇特殊意外的受灾者等生活困难者,填写登记表后由居民委员会初步评定救济金额,派出所审查同意后送区人民政府核准,区民政科按照批准救济金额凭证发给救济人员,杭州市社会救济制度也由此开始逐步形成……

“学生凭此券在学校报到入学时抵缴相关费用”。一张来自富阳2003年的“教育券”上这样写道。

为了减轻贫困家庭学生入学时的经济压力,当时每年的8月份,富阳当地都会为对残疾学生、特困残疾人家庭子女在内的七类困难家庭发放“教育券”,用于解决九年义务教育段和高中段教育期间入学的经费问题,以确保困难学生在9月1日可以跟所有孩子一样顺利开学。

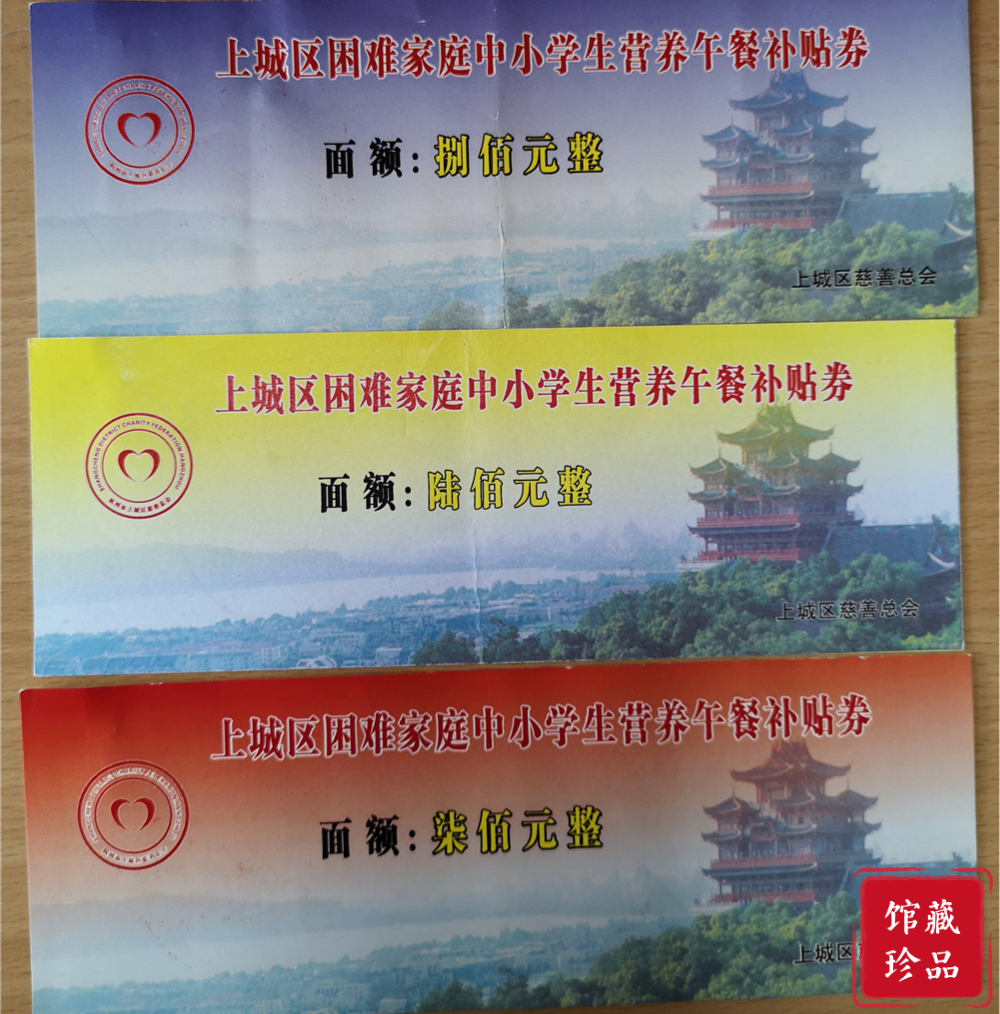

杭州市的其他城区也有很多类似的做法,例如“入托救助券”“营养午餐补贴券”“医疗救助券”“就业援助证”等等。一张小小的纸券,表达的不仅是政府对民生事业的支持,更是杭州基于“为民爱民”情怀下的主动探索,为困难群众撑起教育公平、医疗公平、就业公平的天空。

2014年5月1日起,国务院颁布的《社会救助暂行办法》正式实施。将最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助、医疗救助、临时救助等8项救助整合在一起,形成较为完整系统的“8+1”社会救助体系,首次明确了社会力量参与社会救助。

2020年,杭州市提出建设以大救助信息平台为支撑,以低保、特困、受灾、医疗、教育、住房、就业、临时救助等8项基本救助为重点,以福彩和慈善参与为补充的“1+8+2”新时代杭州社会救助体系。