利川市地处湖北恩施州,这里是云贵高原的一角。大山深处,交通不便,发展的脚步未能跟上时代的节奏。141个建档立卡贫困村,21.6万贫困人口,曾经是利川市经济的真实写照。2014年,国务院扶贫开发领导小组办公室公布的贫困县名单中,利川市赫然在列。

2017年3月,杭州市萧山区与恩施州利川市签署东西部扶贫协作对口帮扶协议。自此,相距1300公里的萧山与利川,开启了一场“山川携手”、共奔小康的东西部扶贫协作“接力跑”。萧山围绕“扬其所长、扶其根本”的思路开展产业帮扶,充分发挥当地优势,将生态文化旅游业、生态硒产品农业和中草药作为扶持重点,走出了一条以产业振兴带动发展的脱贫之路、振兴之路。今年4月,利川摘掉了“贫困帽”,贫困发生率由2018年的7.5%下降至去年的0.25%。

三年时间,在一座座大山间,东西部协作催生的萧山产业园和扶贫车间,已经遍地开花,“生长”在利川肌体的每一个角落。

东部思维注入西部发展

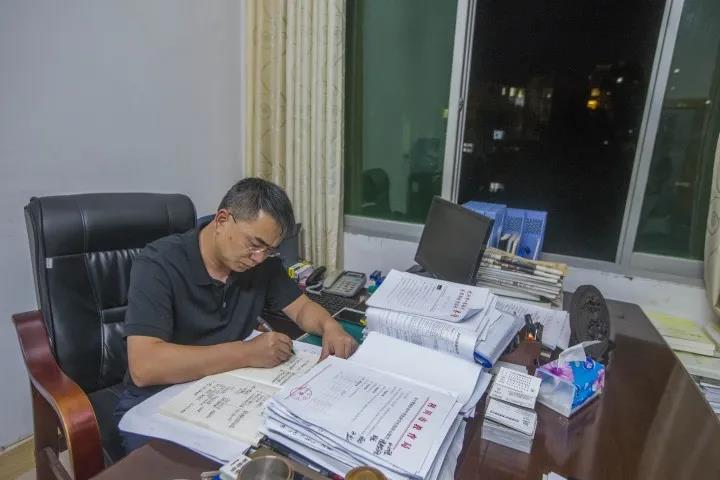

晚上10点,利川市人民政府三楼的那间办公室的灯光照例亮着,这对于利川的机关干部来说已习以为常。“肯定是吴市长还在干活,想着对口帮扶的事。”

大家口中说的“吴市长”就是自2018年4月挂职利川市委常委、副市长的吴建华。已经扎根两年多的吴建华,如今更像一个“利川人”,当地的特色产品脱口而出,对口帮扶的每个项目烂熟于心,脚上的一双运动鞋永远沾着泥。

吴建华

利川面积有4600平方公里,山川河谷相互交错,道路崎岖,白天奔波在大山深处看各扶贫项目的最新情况,从山区赶回市区往往天黑了,夜晚就成为了萧山帮扶利川干部的“正常”工作时间。“真正的脱贫就要建立起有优势的核心产业和干部群众想发展的内生动力。”吴建华知道,对他来说,肩上的责任很重。

盛良

靳涛是利川市脱贫攻坚指挥部办公室副主任,在他看来,和他并肩作战的萧山挂职干部利川市政府扶贫办副主任盛良,是个十足的“工作狂”。“工作真的是雷厉风行,特别是在一些重点难点工作上,盛主任总是有办法,能啃下‘硬骨头’。”这种“雷厉风行”背后,是他一趟趟地奔走,一年下来,鞋子都要“废掉”四五双。

在利川市元堡乡兴场村,1000多村民都记着萧山的好,“打井取水”在当地人看似不可能的事情,让萧山挂职干部实现了,解决了当地的饮水难题;在建南镇箭竹溪片区,一幢崭新的卫生院大楼拔地而起,医疗条件和设施都跟上去了,村民们的常见病就近就能得到医治;在忠路镇,因为有了产业化的带动,贫困户只要种上3亩茶园就能实现脱贫……这些萧山“印记”深深地刻在了利川的版图上,用萧山精神攻克着脱贫之难。

一个个脱贫项目,一次次“山川”行动,也触动着当地干部的发展意识。如今,柏杨坝镇正在努力推行“农旅融合”发展,副镇长朱帅总喜欢追问:“你觉得哪些地方需要改进”“如果我们在这里发展民宿项目,你会来吗?”他正用“东部”市场意识注入到“西部”的发展之路上。

提升产业发展 助力脱贫之路

4年12790万元的财政资金投入,共实施帮扶项目91个,其中产业项目占比一半以上。产业扶贫是脱贫致富的治本之策、根本之举。

盛夏的元堡乡绿意盎然,其中成片的大黄特别吸引眼球。大黄虽说是元堡乡一直以来的特色产业,但近年来有了大范围的扩张,这全靠大黄产业化的推动。平均每年要出产1000多吨大黄干品的萧山·利川东西部扶贫协作大黄产业园是今年利川首批复工企业之一,仅疫情期间三个月,就销售了400多吨。“多亏了萧山协调财政帮扶资金300余万元,建起占地5亩的现代化厂房,原先烟熏式的加工方式变成了烘制流水线,我们也从原先的家庭小作坊到有了这样现代化的厂房。”利川市勤隆中药材专业合作社理事长龙祥云话语中是对萧山道不尽的感谢。

加快当地大黄产业规模化的同时,更激发当地中药材种植的热情。在产业化思维下,元堡中药种植面积从2016年的不到3000亩,扩大到目前的3万多亩,面积增长10倍的背后,村民收入也翻番,仅萧山·利川东西部扶贫协作大黄产业园就带动了建档立卡贫困户362户1200余人。

“对我们来说,下楼就能上班,上楼就是回家,太方便了。”在大黄产业园边上,就是几幢崭新的易地扶贫安置楼,很多从山坳里搬出来的贫困户,也成为了拿着四五千元月工资的上班族,他们在家门口就实现了“脱贫”。

类似柏杨坝镇、汪营镇这样的“产业镇”,在利川比比皆是。过去三年,萧山在利川建了38个产业发展项目、20多个扶贫车间,扶持当地主导产业和优质企业做大做强,基本实现乡镇全覆盖,形成了“一个产业兴起,带动一个区域脱贫”的产业模式。

这条扶贫新路径,实现了贫困村、扶贫车间、贫困户的“三赢”:贫困村的集体经济收入有了保障;完善了扶贫产业的产业链;激发了项目所在地贫困户脱贫的内生动力,大部分易迁户都据此就近就业,真正实现了搬得出、稳得住、能致富。更重要的是,利川市的大黄、黄连、香菇、茶叶等产业也得到了长足发展。

为利川注入人才之力

“周院长,这里有一个产妇,急需你来处理。”周金锋是浙江萧山医院妇产科副主任医师,今年4月挂职利川市民族妇幼保健院副院长。

周金锋

刚到利川市妇保院没几天,周金锋就接到了该院产科医生的求助电话:一位34岁的产妇多年未孕,好不容易通过试管婴儿怀上了双胞胎,然而意外突然发生,孕33+4周的她出现未足月胎膜早破,胎心监护减速,这个来之不易的孩子可能会有生命危险。

了解病情后,周金锋凭着多年的临床经验,判断很可能存在胎儿宫内窘迫,需要立即施行剖宫产手术。术中,周金锋发现产妇几乎已无羊水,其中一胎儿为横位,一手臂脱出,周金锋迅速还纳转至臀位后,以最快的速度取出胎儿,胎儿体重仅1520g,脐带有一真结,而另外一胎体重也只有1800g,于是立即将两个新生儿转到NICU观察治疗。手术后第4天,产妇顺利出院,恢复良好的两个新生儿过几天也回家了。

没有产钳技术,没有腹腔镜,这在萧山的医院根本无法想象,但在利川的医院却是普遍现象。周金锋对主管的学科进行了初步调研后,决定进一步加强急诊的流程管理和制度建设,提升产科急救能力,逐步开展阴道助产和腹腔镜手术。“希望通过我们的绵薄之力,能够为利川做一点力所能及的事情。”在对口扶贫上,每个人的“渺小之力”汇成了“宏大力量”。

萧山以人才帮扶,为利川当地群众带去了新思路、新理念,尤其是在教育和卫计领域,萧山共派出61名人才,奔赴利川开展支医、支教活动,提升利川的相关技术水平。如萧山朝晖初中教师王小平,在利川思源中学开创了“钟灵课堂”;萧山区第一人民医院医生任丹凤,在利川市人民医院开设了“无痛病房”;萧山区中医院挂职医生刘杰,在利川市民族中医院以“重塑人生脊梁”技术,推动了恩施医疗技术的进步。